Histoire de l’association

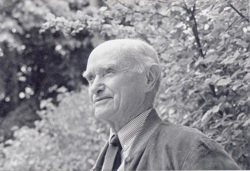

Jean-Michel Guilcher

L’Atelier de la Danse Populaire fait travailler ensemble des chercheurs (CNRS, université), des danseurs et des musiciens. La recherche (enquêtes de terrain et archives) porte sur la danse ancienne et traditionnelle, débouche sur un enseignement théorique (Sorbonne, Université de Brest) et sur la pratique (Cursus universitaire, stages longs d’été, week-ends toute l’année, bals, ateliers). L’originalité de l’enseignement de l’ADP, c’est de ne jamais séparer la danse de la musique, de faire déboucher la pratique sur la réflexion (histoire, ethnologie, pédagogie), de partir de la sensibilité plutôt que de l’analyse, et d’insérer les répertoires traditionnels dans la vie des gens, plutôt que de les mettre sur une scène

Historique

En 1981, des chercheurs, des danseurs et des musiciens qui, par convergence de vues et de pratique, travaillent ensemble depuis de nombreuses années, décident de donner un support associatif officiel à leur action. Celle-ci, et le discours novateur qui l’accompagne, ont en commun de ne pas se satisfaire de l’imagerie de la danse traditionnelle véhiculée par les groupes folkloriques, les ballets populaires ou le mouvement folk. L’Atelier de la Danse Populaire est alors fondé par Christian Cuesta, André Dufresne, Jean-François Dutertre, Yvon Guilcher, Marc Perrone, Naïk Raviart. Il compte alors 40 membres. La présidence d’honneur en est confiée à Jean-Michel Guilcher, maître de recherches au CNRS.

Implanté dans diverses régions de France (Région Parisienne, Nord Pas-de-Calais, Lyon, Reims, Rennes, Brest), l’ADP reçoit l’agrément Jeunesse et Sports en 1985. En 1983, Rennes et Brest fusionnent sous le nom d’ADP – Bretagne.

Objectifs

L’ADP a pour but la recherche et la pratique de la danse populaire et traditionnelle d’une part, de la danse ancienne d’autre part (du XIIIe au XIXe siècles), à partir des enseignements de l’ethnographie et du dépouillement des archives.

Sa démarche articule trois moments, dont chacun suppose une collaboration entre chercheurs, danseurs et musiciens :

• une information ethno-historique aussi rigoureuse que possible.

• une visée commune quant à la réinsertion des répertoires historiques ou traditionnels dans les contextes de la société d’aujourd’hui.

• la recherche d’une pédagogie qui tienne compte de la nature particulière de ces répertoires.

Du point de vue de la recherche, l’ADP se réclame des travaux d‘Hélène et Jean-Michel Guilcher, s’efforçant de les diffuser et de les prolonger (enquêtes de terrain, dépouillement des sources écrites).

Pour ce qui est de l’enseignement de la danse, l’ADP s’inspire de la pédagogie de miss A.-M. Pledge, dont l’approche et la transmission du mouvement dansé demeurent à ses yeux, inégalées.

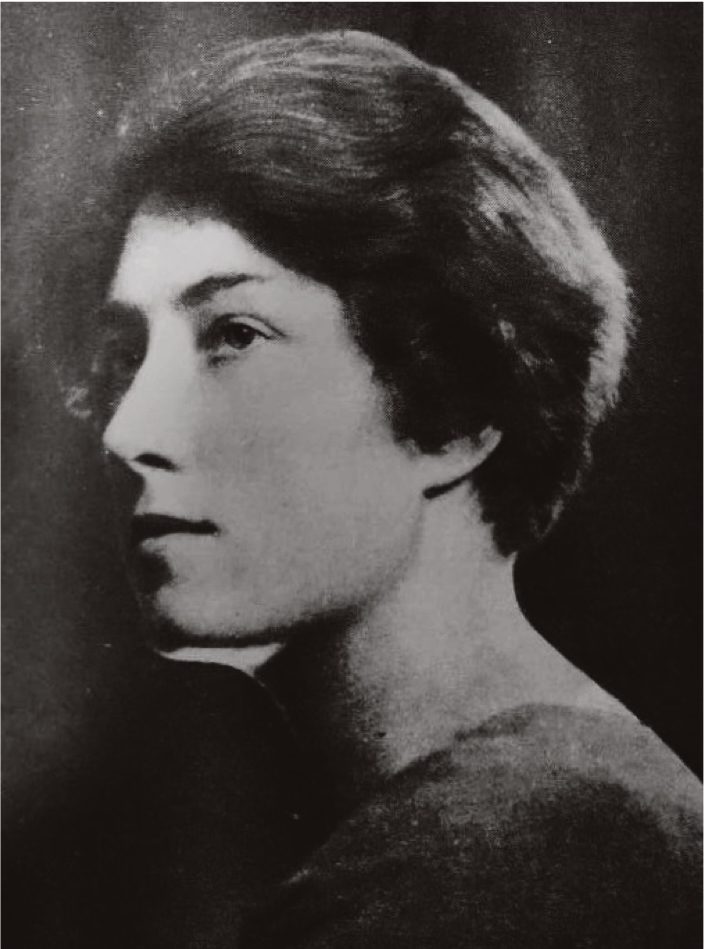

Miss PLEDGE (1893-1949) par Yves GUILCHER

Miss Pledge

Née en 1893, Alick-Maud Pledge arrive en France en 1926, appelée par Jacques Dalcroze et précédée d’une réputation internationale. Sa formation de gymnaste est au départ anglo-américaine : Ecole Ling, Collège d’Education Physique de Chelsea, dont elle est diplômée. Sa découverte des diverses expériences scandinaves, rencontrées et fréquentées une à une dans leur pays d’émergence, nourrissent sa réflexion personnelle, notamment le travail d’Elli Björksten qu’elle contribue à faire connaître en France. En tant que danseuse, elle est élève de Cecil Sharp, certifiée de l’English Folk Dance Society, avant de devenir en 1934 membre du Comité de Direction Artistique de l’English Folk Dance and Song Society. La préoccupation de Miss Pledge n’est pas celle d’un professeur d’éducation physique (elle avait le terme en horreur), mais une préoccupation éducative tout court. À ses yeux, toucher au corps en mouvement, c’est toucher à l’être tout entier, de sorte que l’éducation au mouvement et par le mouvement doit prendre en compte et combiner des approches diverses. Son enseignement en articule trois :

- La gymnastique, proposée à tous sous des formes différenciées selon qu’elle concerne des hommes, des femmes, des enfants, des handicapés, etc., toutes catégories pour lesquelles elle conçoit des pédagogies distinctes.

- Le jeu sous toutes ses formes, en partant des plus simples pour arriver aux plus complexes, au fil d’une progression dont chaque stade prépare au suivant. Le jeu intervient partout, y compris dans l’analyse musicale et dans l’éducation au geste.

- La danse populaire et traditionnelle. Ni ethnologue, ni historienne, Miss Pledge recourt à de tels répertoires pour deux raisons qui les recommandent à ses yeux :

– l’étroite entente qu’ils révèlent entre mélodie et mouvement (intelligence de la danse dans les mélodies, pensée musicale actualisée par la danse)

– la relation à autrui, multiple et constamment renouvelée, qu’ils proposent, à travers des dispositifs et des trajets divers.

Pour Miss Pledge, enseigner la danse, ce n’est pas apprendre des danses aux gens. C’est leur apprendre à danser. C’est façonner un homme danseur sur le temps long, en ne lui proposant jamais, à chaque étape de la progression pédagogique et à travers des répertoires choisis, qu’un mouvement qui ait en soi une qualité de danse, que l’élève soit à même de dominer au niveau qui est le sien et qui prépare à l’étape suivante, sans que l’apprenant se trouve à aucun moment en situation d’échec. Le succès de Miss Pledge est inimaginable aujourd’hui. À son arrivée en 1926, elle a trois élèves. En 1938, elle en compte cinq cents et enseigne dans douze salles différentes rien qu’à Paris. Parallèlement elle se voit de plus en plus demandée à l’étranger, Amérique comprise. Entre 1934 et 1935, elle fonde l’association des Amis de la Danse Populaire, crée Education et Mouvement, établit des relations entre la France et l’English Folk Dance and Song Society, avec les Comédiens Routiers de L. Chancerel, puis avec les CEMEA où elle met sur pied huit cours de gymnastique pour jeunes filles, deux cours pour jeunes gens et un cours mixte de deux cents élèves. Plus un cours de basket-ball. Son public est des plus divers et touche toutes les catégories sociales : gymnastes, mouvements de jeunesse, artisans, ouvriers, médecins, école Montessori, chercheurs d’autres disciplines intéressés pas sa démarche — notamment des disciples de Jousse, telle E. Talansier, qui apportera un complément personnel à son enseignement.

Sous l’Occupation, elle enseigne à Lyon, où elle sera dénoncée comme « espionne anglaise » avant que le mouvement Jeune France au sein duquel elle travaille, soit à son tour condamné par le gouvernement de Vichy et décide de se saborder. Miss Pledge reprend ses activités parisiennes à la Libération, mais malade et désabusée, elle meurt en 1949. Son enseignement est alors repris par certains de ses élèves — M. Albert, J.-M. Guilcher —, jusque vers la fin des années soixante.

À noter que personne parmi ses successeurs n’a hérité de la compétence multiple de Miss Pledge, chacun n’en retenant que ce qui concernait son domaine propre. Pour ce qui est de la danse, l’Atelier de la Danse Populaire (ADP) est l’ultime et indirect dépositaire de sa démarche — façonnement du danseur sur le temps long, travail par niveaux, recours à des répertoires annexes à chaque étape de la progression, refus de disséquer un mouvement de danse et de le séparer de la mélodie qu’il incarne —, tandis que le revivalisme actuel n’a pas conscience de lui devoir ce qui fait aujourd’hui le succès de son bal « folk » (Cercle Circassien , Aleman’s Marsj — rebaptisée « Chapelloise » —, Galopede, Cochinchine, etc.). De sorte que ce qui a disparu avec Miss Pledge, c’est sa démarche d’éducatrice, l’intelligence inégalée de sa réflexion pédagogique, dont ne subsistent que des répertoires de danses ou de jeux, que l’on voit périodiquement ressortir chez divers éditeurs et sous diverses signatures, dont aucune ne lui rend hommage.